“Uno de los hechos más necesarios y más olvidados en relación con esa novela llamada Historia, es el hecho de que no está acabada.” – Gilbert Keith Chesterton Calatayud, septiembre de 2015 Un poeta soldado de Carlos V, la valida de una reina, un héroe de la Guerra de la Independencia, un escritor capaz de cortarle las melenas al mismo Valle-Inclán, un pintor de la corte de Felipe IV, uno de los compositores más relevantes del XVIII español, un rector de la Universidad Central de Madrid, el autor de una de las novelas más importantes de la literatura española y un discípulo de Séneca y maestro de epigramas. Y todos ellos, bilbilitanos. Antonio Serón, Leonor López de Córdoba, el Barón de Warsage, Joaquín Dicenta, Jusepe Leonardo de Chabacier, José de Nebra, Vicente de la Fuente, Baltasar Gracián y Marco Valerio Marcial. Ellos han sido hasta ahora los nueve protagonistas de esta serie de artículos (y de programas de radio) a la que un día se me ocurrió llamar “Bilbilitanos en la Historia”. Con ella, he querido presentar las historias personales de una serie de personajes nacidos, o estrechamente vinculados, a nuestra ciudad, y hacerlo además de un modo ameno y novelesco que en nada se pareciese a un listado de fechas y datos a discreción. Así, poniendo los relatos todos juntos sobre la mesa, y mezclando en la mente unos párrafos con otros, tal vez uno pueda empezar a imaginar una particular (y de momento, parcial) historia de Calatayud, contada a través de las vivencias de algunas de sus más ilustres personalidades. Pero no solo eso. Desde un comienzo, y tal y como expuse cuando tuve el privilegio de ejercer como pregonero de la IV Feria del Libro de Calatayud, he querido que estos textos sirvan también para reflejar la grandeza que entre sus gentes ha poseído, y posee, la ciudad a la que pertenecemos, pretendiendo servir de algún modo como acicate de orgullo y optimismo. En este momento, tras más de cinco meses y veinte entregas, me veo obligado, por falta de tiempo para seguir escribiéndola con la calidad que merece, a interrumpir temporalmente esta sección, no sin antes decir que para mí, ha sido un auténtico placer poder llevarla a cabo, y una suerte contar con la buena acogida que los muchos que, ya sea a través del periódico, de la radio, de Facebook o de mi página web, la habéis estado siguiendo. Por último, no quisiera concluir sin hacer antes constar dos apuntes más. El primero, mi agradecimiento a los profesionales del Semanario La Comarca del Jalón y de Onda Cero Calatayud por su buen hacer y por haberme confiado este espacio semanal. Y el segundo, mi sincera intención de que esto no sea un final, sino un alto en el camino, y de que a no mucho tardar, cuando el viento sea favorable, podamos inaugurar la “2º temporada” de Bilbilitanos en la Historia, o quién sabe si algo nuevo y diferente… Hasta pronto, Ricardo

0 Comentarios

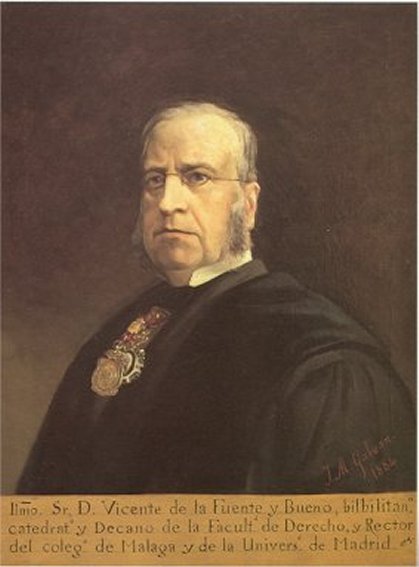

Marco Valerio Marcial Marco Valerio Marcial “Poder disfrutar de los recuerdos de la vida, es vivir dos veces.” – Marco Valerio Marcial. Roma, año 80 d.C. Frente a la atenta mirada del poeta bilbilitano, que por aquel entonces empezaba a desgranar la quinta década de su vida, el Anfiteatro Flavio (lo que hoy conocemos como Coliseo romano) alzaba su figura imponente. Había costado casi diez años construirlo, y con sus ochenta filas de gradas y su aforo para cincuenta mil espectadores, era el más grande que jamás la Tierra hubiese conocido. En apenas unas horas la inauguración daría comienzo, y después ya no se detendría hasta pasados cien días; tal era la importancia del evento. Las más grandes personalidades estarían presentes aquella jornada, para la cual habían sido congregadas decenas de gladiadores y fieras traídas desde el confín del mundo para deleite y festejo del pueblo romano. Entre sus tenaces manos, Marco Valerio Marcial sostenía entonces los escritos que le habían hecho merecedor de una invitación. “Liber spectaculorum”, se titulaba, y consistía en una celebración por la construcción de aquel recinto, y al mismo tiempo, en su primer libro completo de epigramas. A aquel habrían de seguirle después muchos más, hasta un total de quince, en los que el bilbilitano ofreció una completa visión de la sociedad de su tiempo, haciendo hincapié en su lado más miserable: los aprovechados, los sinvergüenzas, los pobres y los hipócritas, siempre entre la queja y la burla, esbozando con sus palabras la comedia que para él componía la metrópoli romana. Y así, a golpe de puño y letra, aquel hombre de nariz recta, ojos pequeños, largo cuello y pelo ondulado consiguió hacerse un nombre propio en la ciudad como poeta. Poco a poco, a base de trabajo y de bien medidos elogios, Marco Valerio Marcial alcanzaría incluso el favor de los emperadores Tito y Domiciano, logrando al fin por su intercesión una buena posición como miembro de la orden ecuestre, y disfrutando de honores y privilegios como la exención del impuesto con el que entonces se grababa a quienes no tenían hijos. Sin embargo, aquella buena dicha no le duraría para siempre, pues con la llegada al poder de Nerva y Trajano todas aquellas prebendas se difuminaron, y el poeta, de repente, se vio de nuevo como se había encontrado en los inicios. Mas con una diferencia; pues ya, llovido de canas, no tenía ni la edad ni el ánimo para volver a arrastrarse por las calles de Roma en busca de sustento. No. En aquel momento, Marcial vio claro que había llegado el momento de marcharse; de regresar a su Bílbilis natal, o al menos cerca. Habían pasado treinta y cinco años desde su marcha. Allí, una admiradora se había ofrecido a regalarle una propiedad campestre para que pasara la vejez. Él aceptó, y de este modo se despidió de sus allegados en la ciudad, emprendió viaje, y se asentó junto a la naturaleza que antaño lo viera crecer, tal y como llevaba ya años soñando. De esta guisa pasó sus seis últimos años, retirado de la vida pública, esbozando sus últimos versos, y tratando de arrimarse en lo posible a lo que tiempo atrás, él mismo había definido como felicidad: “Las cosas que hacen feliz, amigo Marcial, la vida, son: el caudal heredado, no adquirido con fatiga; tierra al cultivo no ingrata; hogar con lumbre continua; ningún pleito, poca corte; la mente siempre tranquila; sobradas fuerzas, salud; prudencia, pero sencilla; igualdad en los amigos; mesa sin arte, exquisita; noche libre de tristezas; sin exceso en la bebida; mujer casta, alegre, y sueño que acorte la noche fría; contentarse con su suerte, sin aspirar a la dicha; finalmente, no temer ni anhelar el postrer día.”  Marco Valerio Marcial Marco Valerio Marcial “Nos engañamos al considerar que la muerte está lejos de nosotros, cuando su mayor parte ha pasado ya, porque todo el tiempo transcurrido pertenece a la muerte.” – Lucio Anneo Séneca. Roma, año 65 d.C. Séneca había muerto. ¿Y ahora qué? Sin él, Roma pintaba demasiado grande, demasiado fría, y demasiado peligrosa. A fin de cuentas, él era quien le había acogido allí, y quien se había hecho cargo de él desde que había llegado. Pero ahora estaba muerto, y eso lo cambiaba todo. Que improbable parecía aquella circunstancia cuando había partido de Bílbilis, no hacía aun ni dos años; cuando había dejado atrás la Hispania Tarraconense, rumbo a la capital del Imperio, para terminar allí sus estudios jurídicos al amparo del maestro. Es cierto que, a su llegada, había podido comprobar como Séneca ya no era aquel hombre todopoderoso que antes había sido; como en gran medida había perdido el favor de su antiguo pupilo, Nerón, quien impulsado por las interesadas voces de los aduladores Tigelino, Vitelio y Petronio, había decidido desembarazarse de él no mucho después de haber asesinado a su propia madre, Agripina. Mas aún así, con todo ello, lejos había estado entonces de poder imaginar tal final para él. Condenado a muerte, injustamente acusado de haber participado en la conjura de Pisón. Esa había sido su sentencia. Pero antes de llegar a caer en las manos del tirano, Séneca decidió suicidarse cortándose las venas, tomando cicuta, y asfixiando su asma con vapor, que fue lo que finalmente le quitó la vida. Y así, de tan dramático modo, era como el joven Marco Valerio Marcial había perdido a su maestro. Ahora tendría que ingeniárselas por sí mismo para salir adelante en una ciudad que de repente se le hacía hostil y solitaria. Entonces, al bilbilitano no le quedó más remedio que ir tocando de puerta en puerta, de ruego en sermón buscando algún patrono al que servir con sus conocimientos; encontrándolo a veces, pero perdiéndolo siempre al poco; ganando lo justo para sobrevivir como un nómada en la vieja urbe. Y así habrían de pasar largos años. Mas si bien es cierto que las monedas no le quisieron acompañar durante aquel tiempo, por fortuna, sí que lo hicieron en abundancia los amigos, llegando a intimar con algunos de los escritores más importantes del momento (los cuales, sin duda, acabarían por influir decisivamente en su obra). Ellos serían el también científico y abogado Plinio el Joven, el poeta gaditano Canio Rufo, el político Silio Itálico, el retórico hispanorromano Marco Fabio Quintiliano, o el ilustre satírico Décimo Junio Juvenal. Así pues, inmerso en tan proclive ambiente, Marco Valerio Marcial comenzó a dar rienda suelta a la que siempre había sido su gran pasión: la poesía. Y todos y cada uno de los versos que entonces fue ideando se acogieron al mismo género, el epigrama (composición poética breve que presenta un único pensamiento de forma certera e ingeniosa), del que logró hacerse el gran maestro de su época (llegó a componer hasta mil quinientos). El espíritu de sus escritos era satírico, y sus palabras reflejaban siempre una gran vitalidad. Y poco a poco, tras largos inviernos de penurias y platos vacíos, pareció que el viento comenzaba a cambiar, y que el bilbilitano lograría al fin sacar la cabeza del voraz hervidero romano. [Continuará]  Baltasar Gracián Baltasar Gracián “El concepto es un acto del entendimiento que expresa la correspondencia que se halla entre los objetos.” – Baltasar Gracián Colegio de Tarazona, año 1658 Aquella mano huesuda no dejaba de temblar. Los mismos dedos que, no hacía tanto tiempo, habían empuñado la pluma hasta componer algunas de las piezas más relevantes de su tiempo, se estremecían ahora bajo los tormentos de la enfermedad. Las desdichas, las penurias y los sinsabores le habían conducido a ella, y ya poco esperaba el hombre de lo que le quedara de vida. Lejanos parecían ahora los tiempos felices en Huesca, en Tarragona o en Zaragoza… pero recapitulemos. Una vez superada la agridulce experiencia capitalina, el destino quiso que Baltasar Gracián fuese destinado para auxiliar espiritualmente a los soldados de la Sublevación de Cataluña. Aquello sucedería en Tarragona, de cuyo Colegio fue el bilbilitano vicerrector durante dos buenos años, que sin embargo, concluyeron de forma brusca al enfermar gravemente. Rápidamente fue enviado a Valencia para recuperarse. Allí pasó largos meses en el hospital, un lugar desapacible pero en cuya biblioteca encontró su mejor refugio; e inspirado por los textos que esta le ofreció, comenzó a escribir su siguiente obra: “El Discreto”. Sin embargo, no sería hasta su vuelta a Huesca cuando el trabajo viese la luz. En esta ciudad, sin duda una de sus predilectas, puedo encontrar el espíritu necesario para seguir adelante con su carrera literaria. Fueron años fecundos y provechosos, que dieron como fruto piezas del calibre de “Oráculo manual y arte de prudencia” o “Agudeza y arte de ingenio”. Después, su cíclico camino habría de llevarle de nuevo desde la localidad oscense a Zaragoza. Allí había sido destinado como Maestro de Escritura; pero si algo debe destacarse de esta segunda aparición a orillas del Ebro, es la publicación de su obra maestra: “El Criticón”, una alegoría de la vida humana al mejor nivel de la literatura española. No obstante, como tantas veces ha sucedido, su éxito supuso también el primer paso para su desgracia, merced a la envidia de sus muchos detractores. “El Criticón”, como tantos otros de sus libros, había sido publicado sin el explícito permiso preceptivo de la Compañía de Jesús; pero esta vez, dada su enorme repercusión, no tardaron en aparecer quienes denunciaron al bilbilitano ante las instancias rectoras de los jesuitas por su mal proceder. La sangre no llegó al río, y más es más, en vez de amedrentarse, Baltasar Gracián publicó poco después una segunda parte de nuevo sin el consiguiente permiso. En esta ocasión, fueron aquellos jesuitas valencianos con los que tiempo atrás el bilbilitano se había enemistado quienes se sintieron ofendidos por uno de sus pasajes, y quienes también denunciaron al autor por la improcedencia del contenido del libro. Cerca estuvo Baltasar Gracián de ser castigado, pero entonces se dio prisa en publicar un nuevo texto titulado “El Comulgatorio”, acerca de la preparación de la Eucaristía, que contó con el completo beneplácito de la Compañía y que, por el momento, consiguió templar los ánimos en su entorno. Hasta que llegó la tercera parte. El postrero capítulo de “El Criticón” fue el que acabó por empujar definitivamente a su autor al pozo de las catástrofes. Corría el año 1567, y el catalán Jacinto Piquer era el nuevo provincial de Aragón. Desde su puesto, no tardó en recriminar públicamente a Baltasar Gracián por la publicación de la obra, y como penitencia, le impuso un ayuno a pan y agua, que complementó con una completa privación de tinta, pluma o papel y con la retirada de su Cátedra de Escritura en el Colegio Jesuita de Zaragoza. Entonces el bilbilitano fue trasladado al pueblo de Graus. Allí trató de ingresar en otra orden religiosa, pero su petición le fue denegada. Algo más tarde fue enviado a Tarazona, encargado de trabajos de poca monta en el Colegio, y con una leve atenuación en su pena. Pero para Baltasar Gracián ya era tarde: las desdichas, las penurias y los sinsabores le habían hecho caer enfermo; su pensamiento, siempre pesimista, había renegado de la vida; y además, aquella dichosa mano no le dejaba de temblar.  Casa-museo de Lastanosa Casa-museo de Lastanosa “¡Qué singular te deseo! Emprendo formar con un libro enano un varón gigante y, con breves períodos, inmortales hechos. Sacar un varón máximo; esto es milagro en perfección.” – Baltasar Gracián Casa-museo de Lastanosa, Huesca, año 1636 Vincencio Juan de Lastanosa era sin duda un hombre excepcional. Noble y pudiente, y afincado en el Coso Alto de su Huesca natal, fue erudito y coleccionista, organizador de tertulias científicas, señor de Figueruelas, gentilhombre de la casa del Rey Carlos II, regidor del hospital, lugarteniente de justicia y capitán de las tropas de Huesca, entre otras muchas ocupaciones. Por otro lado, tras sus malas experiencias en la costa Mediterránea, Baltasar Gracián había llegado a Huesca, destinado como confesor y predicador. Sin embargo, al margen de sus tareas asignadas, para aquel entonces había despertado ya en el fuero interno del nacido en Belmonte del río Perejiles, a pocos kilómetros de Calatayud, el espíritu literario. En los últimos meses, había dedicado mucho de su tiempo libre a la redacción de un manuscrito al que pensaba titular “El Héroe”, mas todavía no había encontrado a un mecenas que le permitiese publicarlo con ciertas garantías. Entonces fue cuando los caminos de Vincencio Juan de Lastanosa y Baltasar Gracián se unieron por primera vez. Una vez en la localidad oscense, el jesuita no había tardado en acudir a la casa-museo de Lastanosa, atraído por su fama de enclave cultural.Allí había conocido a personalidades como el poeta Manuel de Salinas o el historiador Juan Francisco Andrés de Uztarroz, había disfrutado de la extraordinaria biblioteca, y había participado en muchas de las tertulias que se organizaban. Llegado el día, el bilbilitano le presentó su obra al dueño de la casa. Vincencio Juan de Lastanosa la leyó durante un tiempo, y finalmente, fascinado por el talento de Baltasar, decidió hacerse su mecenas y ayudarle a publicar aquel texto. La relación entre estos dos hombres fue buena y provechosa durante años, y solo se vio interrumpida cuando al jesuita lo trasladaron a Zaragoza, y muy poco después, a Madrid. Baltasar Gracián había entrado al servicio de Francisco María Carrafa, el virrey de Aragón y duque de Nochera, como su confesor personal; y este, tras una breve estancia en la ciudad del Ebro, tuvo que trasladarse a la corte, llevándose allí al bilbilitano con él. Esta circunstancia fue recibida con notable alegría por el jesuita, quien tras su exitosa primera publicación, ya se imaginaba triunfando y haciéndose un merecido hueco entre el panorama literario de la capital, donde al poco tiempo de llegar comenzó a ejercer también como predicador. No obstante, sus aspiraciones se vieron rápidamente truncadas. Al parecer, sus ínfulas no cayeron bien en el ambiente capitalino, fue excluido de muchos círculos y desplantado por diversas personalidades, y no halló quien le ayudara a prosperar entre las letras madrileñas. El desengaño debió de ser grande, pero Baltasar Gracián era un hombre perseverante y determinado. Siguió trabajando, y tan solo un año después de llegar, publicó en Madrid su segunda obra, “El Político”. Después de aquello, y mientras seguía ejerciendo como religioso, decidió dar a su actividad literaria un pequeño giro, y se puso a componer el que, dos años más tarde, habría de publicarse como su primer tratado teórico sobre estética literaria barroca: “Arte de ingenio, tratado de la agudeza”. No mucho después, su agridulce estancia en la corte terminó. Había sido destinado a Tarragona. [Continuará]  Baltasar Gracián Baltasar Gracián “Floreció en el siglo de oro la llaneza, en este de yerro la malicia.” – Baltasar Gracián Casa-museo de Lastanosa, Huesca, año 1636 Nada menos que siete mil volúmenes. El uno junto al otro. Muchos de ellos en latín, pero pocas lenguas habría que no estuvieran representadas. De todas las épocas y edades conocidas. Sin lugar a dudas, aquella excelsa biblioteca era la mayor que Baltasar Gracián jamás hubiese conocido. Su mera presencia allí ya lo convertía en un privilegiado, pues los más en su tiempo morirían sin haber llegado a ver nada igual. La colección literaria no era el único tesoro de aquel particular oasis. Los jardines eran dignos del mismo Edén; la colección de medallas era objeto de deseo de señores más allá de casi cualquier frontera; la armería, un fabuloso viaje en el espacio y en el tiempo, en el honor y en la crueldad; y las propia arquitectura de aquel palacio, que ya había recibido la honrosa visita del Rey Felipe IV, era en si misma digna de reverencia. Sin embargo, Baltasar Gracián no había acudido allí para deleitarse con las maravillas de la vista; tampoco para alternar con las muchas personalidades del arte y la cultura que por allí solían transitar; al menos, no aquella vez. En esta particular ocasión, el bilbilitano había acudido a visitar al dueño de aquel lugar con una misión muy concreta. Aquel joven moreno de bigote bien crecido, perilla en punta y media melena ondulada, bien dotado de nariz y vestido casi siempre de negro, había nacido en 1601 en un municipio que entonces se llamaba Belmonte del río Perejiles, que luego se llamó Belmonte de Calatayud, y que hoy día, por la enorme figura del ilustre paisano, conocemos como Belmonte de Gracián. Sin embargo, por la proximidad de este pueblo a Calatayud, se trata a Baltasar de bilbilitano, y fue a orillas del río Jalón donde habría de pasar su infancia estudiando letras en el colegio de jesuitas. Después, cuando rondaba los dieciséis años de edad, lo mandaron un par de años junto a su tío Antonio Gracián, que era el capellán de San Juan de los Reyes, para que se instruyera en lógica en la ciudad de Toledo. También profundizaría allí en sus estudios latinos. Cumplidos los dieciocho, Baltasar Gracián ingresó en el noviciado de la provincia jesuítica de Aragón, sito entonces en Tarragona. Para entrar en la institución, eran antes necesarios dos años perceptivos de estudio de Humanidades, pero al bilbilitano le fueron dispensados por su extraordinaria formación anterior. Tras dos años allí volvió de nuevo a Calatayud a cursar otros dos de Filosofía, mostrando especial interés por la ética, y finalmente marchó otros cuatro a Zaragoza a estudiar Teología en la Universidad. Con semejante bagaje formativo en lo que a religión se refiere, no es de extrañar que a la temprana edad de veintiséis años se ordenase sacerdote. Su primer destino como tal habría de ser de nuevo Calatayud, donde por varios años, algunos de los más felices en su recuerdo, ejercería como maestro de Humanidades en el colegio jesuita. No le fueron tan bien las cosas, sin embargo, en Valencia, a donde fue trasladado en 1630, y de donde tuvo que salir tan solo un año más tarde por sus graves problemas con los jesuitas de aquella ciudad. Serían tan solo los primeros de toda una trayectoria. Así las cosas, en 1631 se instalaría en Lérida, donde enseñaría Teología Moral sin encontrar tampoco una buena acogida, y en 1633 acudiría a Gandía a impartir clases de Filosofía, teniendo la mala fortuna de encontrarse allí de nuevo con los mismos jesuitas valencianos. Sobra decir cuál fue el resultado. Todo ello, en consecuencia, iría a dar con los huesos del bilbilitano a Huesca en el año de gracia de 1636. Allí es donde conocería a Vincencio Juan de Lastanosa, el dueño del palacio, de la armería, de la colección de medallas, de los jardines y de la biblioteca. De nada menos que siete mil volúmenes. [Continuará]  Vicente de la Fuente Vicente de la Fuente “Entre los varios libros que hay en aquellos seis cajones, llamó mi atención más especialmente una copia del expediente de divorcio seguido en Zaragoza, año 1521, entre Doña Catalina de Aragón y Enrique VIII de Inglaterra, siendo jueces delegados de la Santa Sede el Prior del Santo sepulcro de Calatayud y el Abad de Veruela.” – Vicente de la Fuente Madrid, año 1881 Ahora la estilosa pluma gris descansaba. Unas últimas gotas de tinta fresca se estremecían en el filo, amenazando con caer sobre la portada, arruinando todo el trabajo; mas no alcanzaron entonces a reunir el valor suficiente como para abordar tal empresa antes de que el hombre de la respiración pesada las enjugase con un pañuelo blanco. Luciendo el aplomo que confiere la certeza de un trabajo bien hecho, Vicente de la Fuente carraspeó y colocó el manuscrito en el rincón más apartado del estudio, allí donde nada pudiera perturbar el proceso de secado de la tinta. En esta vida, pensaba el bilbilitano, toda gran obra requería de tiempo y paciencia; o eso creía haber aprendido a lo largo de sus muchos años de continua formación, igualmente como alumno que como maestro. Poco después de ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid, en 1844, había sido nombrado profesor de ciencias eclesiásticas en San Isidro, y algún tiempo más tarde comenzó sus estudios en lenguas orientales, que le llevaron a instruirse en árabe y hebreo. Por otro lado, perteneció también a las Academias de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas, siendo finalmente designado como bibliotecario de esta última. A cargo de una biblioteca le llegaría también su siguiente nombramiento de relevancia, entrando como bibliotecario mayor interino de la Universidad de Madrid, sin percibir salario alguno por sus servicios. Además, cuando llegó la hora de trasladar la biblioteca de la Universidad Complutense a la Universidad Central de Madrid, Vicente de la Fuente fue comisionado para la tarea; una labor de tres meses de duración durante los cuales pasaron por sus manos más de veinte mil volúmenes dispuestos para ser distribuidos, clasificados y colocados en su nuevo espacio. Tres años después de aquella odisea, contando el bilbilitano con tan solo treinta y cinco otoños, asumió una cátedra de Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca, donde impartiría sus lecciones durante seis cursos más, al término de los cuales ingresó como profesor de Historia eclesiástica de nuevo en la Universidad de Madrid. En los albores del año 1867 la Academia de la Historia, de la que llevaba ya años siendo miembro numerario, designó al bilbilitano como su representante en el Congreso Arqueológico de Amberes; y finalmente, como último y merecido gran honor, ya tras la restauración de Alfonso XII, fue nombrado rector de la Universidad Central de Madrid. Además de todo esto, Vicente de la Fuente escribió en su trayectoria vital más de ochenta libros, incluyendo uno muy ilustre sobre las sociedades secretas de España, y otro sobre su Historia eclesiástica. Pero si hay uno que el bilbilitano redactó con más cariño, más dedicación, y más esmero que los demás, ese era aquel manuscrito que iba ya por su segundo tomo, que había adornado en la portada con la estilosa pluma gris, y cuyo título rezaba para la eternidad “Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud”.  Vicente de la Fuente Vicente de la Fuente “Es un libro que honra a Calatayud. Porque muy pocas son las poblaciones españolas que puedan presentar una historia local tan completa y sensata.” – José María López Landa Madrid, año 1881 El sonido de la pluma gris arañando el papel era lo único que se escuchaba en aquel meticuloso estudio. Las estanterías, la anchísima mesa, en incluso algunos palmos del suelo sufrían bajo el peso de centenares de libros y documentos, y sin embargo, en modo alguno se apreciaba allí la presencia del desorden. Todo ocupaba rígidamente el lugar que para sí tenía asignado, e igualmente, todo parecía obedecer una estricta ley universal que le impedía moverse de su sitio. Todo menos la pluma gris, que entre giros y apasionadas batidas ya casi había terminado de delinear el título de un nuevo trabajo. El hombre que concienzudamente la empuñaba lucía una pajarita negra bien ceñida al cuello, respiraba con la pesadez que le infligían los sesenta y cuatro años que cargaba sobre los hombros caídos, y a cada rato, apretaba los ojos contra la floreciente tinta tratando de compensar ciertos problemas de visión. Aquel hombre, además, era oriundo de Calatayud, hijo de José de la Fuente y de Felícitas Condón, pertenecientes a una familia de comerciantes. Su primera educación la recibió en los escolapios de Daroca y Zaragoza, aunque en estos segundos no llegó siquiera a permanecer un año entero. A los once años de edad, el bilbilitano ingresaría en el Seminario Conciliar de Tudela, donde a los doce recibiría su primera tonsura, y donde permanecería sin interrupción hasta los catorce estudiando Filosofía, consiguiendo el título de Bachiller. Entonces el joven, que a todo esto tenía por nombre Vicente de la Fuente, lucía el rostro comprimido y redondo y el pelo negro ondulado sobre la frente, se trasladó a la prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares con la intención de cursar estudios en Teología. No tuvieron que pasar más de tres años para que, de nuevo, el bilbilitano fuese honrado como Bachiller también en esta disciplina. Fue en aquel momento cuando por primera vez Vicente de la Fuente encaminó sus pasos a la ciudad de Madrid, desconocedor todavía de la importancia que esta urbe habría de tener en su futura vida. El motivo de su traslado no fue otro que su deseo de estudiar ambos Derechos, igual Cánones que Leyes, en la Universidad de Madrid; y así lo hizo con gran aprovechamiento, acabando además por doctorarse en Teología en la misma institución. Así, sus méritos le llevaron a ingresar a la temprana edad de veintisiete años en el Colegio de Abogados. Y sin embargo, pese a haberle propiciado tan cruciales vivencias, no era la villa del Manzanares la que en aquellas particulares circunstancias ocupaba la robusta mente del hombre que, casi con violencia, blandía orgulloso la pluma gris. Para aquel entonces ya casi había terminado de perfilar las letras que pomposamente orquestarían el título de aquella obra, que de otro modo, ya era la segunda de su estirpe. “Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud”. Así era como aquel ejemplar habría de ver la luz de una vez por todas. Y así era, también, como aquel bilbilitano habría de hacer de su ciudad Historia. [Continuará]  Real Alcázar de Madrid Real Alcázar de Madrid “La que nace para ser escándalo de sí misma, sienta, sufra, llore y gima, y conformada con que donde hay culpa no hay desdicha, sienta, sufra, llore y gima.” Real Alcázar de Madrid, año 1734 El horizonte se teñía de rojo, y el cielo de gris. El perjuicio causado por las llamas ya no tenía remedio, y solo cabía esperar a que la maltrecha estructura fuese cayendo por su propio peso. El que había llegado a ser símbolo de un Imperio se diluía ahora entre el humo sin que nadie pudiera detener la agresión; y con él, desaparecían también muchos de los tesoros que silenciosamente guardaba en su interior: pinturas, relicarios, figuras talladas… Sin embargo, de todo aquello, a José de Nebra nada le importaba en aquel momento. En su mente solo había espacio para lamentar la incalculable cantidad de partituras, libros de canto, notas al margen e incluso instrumentos legendarios que ya nunca volverían a sonar. Fue entonces cuando la idea brotó en el fuero interno del bilbilitano. Además, desde la corona pronto se fue igualmente consciente de la misma necesidad. Era forzoso componer un nuevo repertorio de música sacra que pudiese reemplazar al mucho que se había perdido, y que además, pudiera actualizarlo, adaptándose a los gustos de los nuevos tiempos y a las aptitudes de los nuevos músicos. Y ante aquel panorama, José de Nebra no tardó en sentir que era él quien debería abanderar aquella inminente oleada creativa. Hasta entonces, sus dotes de compositor habían ido dirigidas hacia los múltiples teatros comerciales de la ciudad de Madrid, plasmadas en óperas y zarzuelas que le habían granjeado ciertos éxitos y no pocas monedas. Pero aquello, sentía el bilbilitano, debía terminar. Tal vez continuara haciéndolo, pero ya no como actividad principal. De una vez por todas, quería que su talento le permitiese trascender. Así fue como poco a poco se convirtió en uno de los compositores de música litúrgica más influyentes de su tiempo. Al hilo de todo ello, no tampoco fueron escasos los nombramientos en su incipiente carrera: organizador del Archivo de Música de la Capilla Real encargado por el Rey Fernando VI, supervisor de las obras de reparación del órgano del Convento de los Jerónimos, profesor de órgano en la misma institución y en el Colegio de Cantorcicos de Madrid, Vicemaestro de la Capilla Real… Ya durante el reinado de Carlos III, fue también elegido como maestro de clave del infante Don Gabriel, a quien habría de acompañar en todos sus desplazamientos a los Reales Sitios, lo que le permitió poder asistir con cierta frecuencia a las veladas musicales de su cámara. También tomó como discípulo a su propio sobrino, Manuel Blasco de Nebra, que acabaría siendo organista de la Catedral de Sevilla. De su trabajo, han llegado a nuestros días más de setenta y cinco misas, salmos y letanías, más un Stabat Mater, todos conservados en el Archivo Real. El Requiem que compuso con motivo del fallecimiento de la Reina María Bárbara, una de sus obras más destacadas, acompañó a la familia real española hasta Fernando VII. En Santiago de Compostela y en La Seo de Zaragoza también se guardan todavía algunas de las piezas que en su día les fueron enviadas. Y a todo ello hay que sumarle una veintena de zarzuelas como “Donde hay violencia no hay culpa” o “Viento es la dicha de amor”. El bilbilitano José de Nebra es sin duda una de las figuras musicales de mayor importancia del XVIII español; y, casi todo, comenzó con el fuego que borró el pasado.  José de Nebra José de Nebra Real Alcázar de Madrid, año 1734 El horizonte se teñía de rojo, y el cielo de gris. Las llamas arañaban con furia hasta los mismos cimientos de la soberbia edificación, mientras el humo encubría el crimen para que nadie pudiera verlo. El calor era insoportable, el viento soplaba irrefrenable, arrastrando consigo pavesas al rojo que quemaban la piel, y la ceniza se incrustaba en los ojos y hacía llorar a los pocos hombres que aguantaban en pie frente a la fachada. Uno de aquellos aguerridos caballeros, que se resistían a poner tierra de por medio con lo que ya no tenía posible salvación, lucía el cabello joven y castaño, los pómulos poco firmes y la nariz angulosa, vestía de rojo, y respondía al nombre de José de Nebra. Aquel hombre, que entonces contemplaba el vaivén de las lenguas de fuego como si fuera presa de un hechizo, tenía su origen en Calatayud; ciudad que lo había visto nacer poco más de treinta y dos años atrás, y en la que había vivido hasta cumplir los nueve, cuando a su padre lo nombraron organista de la catedral del Cuenca y se llevó a toda su familia con él. Desde muy pequeño José había sido educado, junto al resto de sus hermanos, en una exigente disciplina musical; materia a la que su progenitor, José Antonio Nebra Mezquita, había consagrado su vida. Así, tras su repentino traslado, el niño fue rápidamente a ingresar en el colegio conquense de San José, cuya enseñanza se inclinaba en gran medida hacia las artes, y donde el padre del muchacho impartía lecciones a los infantes del coro. Sin embargo, el talento de José de Nebra pronto sobresalió por encima de lo esperado, y deslumbró a todos en la calmada ciudad manchega; de modo que no tuvo que pasar demasiado tiempo hasta que sus maestros decidieran, de acuerdo con su padre, que aquel niño debía ser enviado cuanto antes a estudiar a Madrid. Así las cosas, a sus diecisiete años, el joven bilbilitano ya había recibido el cargo de organista del convento de las Descalzas Reales, institución en la que coincidiría con el ilustre compositor José de Torres, que sorprendido por la gracia de aquel muchacho no tardó en ofrecerse para participar en su prometedora instrucción. Poco a poco, la impronta musical de José de Nebra en la ciudad se fue expandiendo, y a la altura de 1723 ya ejercía como músico de cámara de los Duques de Osuna, y había presentado en el Corral del Príncipe la melodía para el auto sacramental de Calderón “La vida es sueño”. Solo un año más tarde, sería también proclamado segundo organista de la Capilla Real. Era cierto que aquel sacro recinto, ubicado en el centro del Real Alcázar, justo entre los patios del Rey y de la Reina, había conocido tiempos de mayor gloria, allá cuando Felipe II lo honrara cada mañana con sus oraciones, antes de trasladarse al monasterio de San Lorenzo del Escorial. Aun así, la Capilla Real nunca había llegado a perder aquel aire místico y poderoso que sin duda había cobrado en los gloriosos años del mejor Imperio. Y sin embargo, ahora, se consumía poco a poco entre las lenguas de fuego sin que nadie pudiera hacer nada por evitarlo. Todos aquellos hombres que aguantaba en pie frente a la enorme pira tenían un motivo para estar allí. Algunos eran clérigos, y se llevaban las manos a la cabeza pensando en el mal augurio divino que aquella imagen por fuerza presagiaba. Estos apenas podían apartar los ojos. Otros, en cambio, se hacían cruces imaginando el perjuicio económico de la catástrofe, o a quién se haría pagar como responsable. A estos se les reconocía fácilmente, pues a cada rato inhalaban el olor de la madera quemada. Solo uno de todos ellos era consciente de que ni la visión, ni el olor de aquel incendio eran lo más importante. José de Nebra, con lágrimas en los ojos, apretaba el oído contra el viento abrasador, tratando de distinguir entre el estrépito una última nota perdida. Solo él se acordaba entonces de que en la Capilla Real se guardaban las partituras de la mayor colección de música sacra que jamás el mundo hubiera conocido. [Continuará] |

Bilbilitanos en la HistoriaSerie de artículos novelados sobre la vida de diversos personajes nacidos o ligados a Calatayud y su participación en el curso de la Historia. Fechas

Septiembre 2015

Personajes

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS