Nacimiento de la Virgen Nacimiento de la Virgen “Falleció en 1656, con la demencia en lo mejor de su edad, con gran sentimiento de todos los que le conocieron y trataron en su sano juicio, cuando apenas tenía cuarenta años de edad.” – Antonio Palomino, poco acertado en la fechas Hospital de Nuestra Señora de Gracia, Zaragoza, año 1653 - Shh – le respondió el bilbilitano al celador, moviendo la mano libre de arriba a abajo – No me desconcentréis ahora, o los ojos de esta dama jamás llegarán a mirar al gusto del Señor. Aquel espontaneo comentario, por supuesto, hubo de provocar al instante la airada risa de todos los presentes, pero el bueno de Jusepe Leonardo andaba entonces muy lejos de poder apreciar las mofas de sus desgraciados compañeros. Incluso el celador, dando ya el caso por imposible, cejó en su acostumbrada brusquedad, y soltando una risotada aguardentosa batió el aire con el brazo y decidió hacer la vista gorda por aquella vez. De otro modo, por la mente de Chabacier rondaban en aquel momento los recuerdos de un retablo que largos inviernos atrás había pintado para la parroquial de Cebreros, cerca de Ávila. En aquella obra, pensaba, había estado particularmente inspirado, no como con aquella dichosa silueta femenina que tenía ahora entre manos. Pero claro, por aquellos tiempos él aún era joven, apenas veinticuatro años le había robado tiernamente al calendario, y carecía de los achaques que pasadas ya las cinco décadas le mermaban el talento: la vista perdida en parte, el pulso en gran medida, y lo que es peor, la ilusión, prácticamente toda. Aunque en realidad, había sido a los treinta y tres cuando su carrera artística había comenzado a despegar. Entonces fue cuando le encargaron dos cuadros de batallas, “La Rendición de Juliers” y “La Toma de Brisach”, para decorar el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, donde se llevaba a cabo un programa de exaltación de la monarquía hispana dirigida nada menos que por el mismo Diego Velázquez. Después de aquellas escenas, que debieron ser todo un éxito, los trabajos del bilbilitano pasaron rápidamente a estar muy solicitados: fue inscrito como pintor al servicio del arzobispado de Toledo, y a la vez reclamado de nuevo por la corte para decorar al temple y al óleo la ermita de San Jerónimo, también en el Buen Retiro, siguiendo las indicaciones de Francisco de Rioja. Llegado el momento, apenas existió palacio real en el que no se reservara un hueco para un lienzo de Jusepe Leonardo: tres vistas de los Reales Sitios para la Torre de la Parada, ocho retratos de reyes para el Salón Nuevo, una bóveda para el Real Alcázar de Madrid… Y por contra, cuando en 1638 quedó vacante la codiciada plaza de Eugenio Cajés como Pintor del Rey, y el bilbilitano la solicitó para sí, esta le fue denegada. Así las cosas, cuando Chabacier contaba cuarenta y siete años a sus cargadas espaldas, llegó a sus manos un nuevo encargo que a primera vista nada guardaba de especial: en este caso, debería pintar el retrato de una mujer paliducha en actitud implorante para el relicario de la Capilla Real; nada que no hubiera hecho ya al menos media docena de veces. Sin embargo, al poco de haber comenzado a dar los primeros trazos, el artista empezó a sentir que aquella obra le superaba, que no era capaz de concebirla tal y como él quería, y nada de lo que plasmaba sobre aquel maldito lienzo quedaba a su gusto. Así, a la par que naufragaba en su postrero cometido, su vida entera pareció sumirse incomprensiblemente entre las sombras del fracaso. Su habitual carácter bonachón se tornó huraño, sus actos se volvieron irracionales y sus pensamientos turbios y difusos. Y de repente lo llevaron allí, sin siquiera preguntarle. Fue de un día para el siguiente, cuando despertó ya se encontraba en aquella extraña habitación. Aunque tal vez debiera estarles agradecido. Allí podría encontrar la calma que necesitaba para acabar al fin aquel endemoniado retrato.

0 Comentarios

“La locura, a veces, no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma.” – Goethe

El socorro de Brisach, 1635 El socorro de Brisach, 1635

Hospital de Nuestra Señora de Gracia, Zaragoza, año 1653

El ambiente era oscuro, el olor, rancio y penetrante, los espacios eran estrechos y las ventanas casi inexistentes; tan solo un par de ofuscadas aberturas en la piedra, cubiertas por celosías, conectaban aquel inframundo con el exterior. Los de dentro no debían escapar, y los de fuera no querían conocer lo que en las entrañas de aquel vetusto edificio se ocultaba. En la angosta cámara, un nutrido grupo de espectros sin rostro se afanaba en arrancar la acostumbrada mugre de las paredes desnudas. Contaban para ello con poco más que un cepillo y un cubo de agua a compartir entre todos; y desde la puerta, el celador les escupía, les insultaba, y les recordaba que el que no trabajara bien, aquel día tampoco comería. No bromeaba, y los internos sabían que si la limpieza no quedaba a su gusto, muchos morirían de hambre en pocas jornadas. Por eso, los más no dejaban ni un segundo de arañar toscamente las juntas podridas de la construcción. Sin embargo, uno de los enfermos parecía comportarse de un modo completamente distinto al resto. Este sujetaba el cepillo con gracia entre los dedos índice y pulgar, estudiaba detenidamente el sector de muro que tenía asignado, se mesaba la barbilla, giraba con cuidado la muñeca, y al fin, acariciaba la polvorienta superficie como si estuviera dando un esmerado trazo sobre un lienzo. Aquel hombre se llamaba Jusepe Leonardo, Chabacier de apellido, y había nacido en Calatayud cincuenta y dos años atrás, el mismo año en que lo había hecho Baltasar Gracián. Allí pasó su infancia respondiendo al nombre de José, como siempre firmaría sus futuras obras, hasta que tras la prematura muerte de su madre fue enviado a Madrid como pupilo del pintor Pedro de las Cuevas, que lo acogió en su casa. De la mano de este maestro de la escuela madrileña aprendió el bilbilitano casi todo lo que luego plasmaría en sus propios cuadros, y con él convivió largos años hasta que su matrimonio con María de Cuéllar, celebrado en la Iglesia de San Sebastián, le forzó a estrenar residencia propia. Su reciente esposa, seis años mayor que él, era también viuda de pintor, concretamente de Francisco del Moral, y fue gracias a sus contactos como Jusepe Leonardo pudo recibir instrucción del maestro manierista Eugenio Cajés, cuya influencia sería también notable en sus trabajos por venir. Ahora, desde su reclusión en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, al que casi todos conocían como “Casa de Locos”, aquellos recuerdos al bilbilitano se le hacían confusos y lejanos, y cada vez más se difuminaban en su mente como la pintura sobre demasiada agua. El retablo que justo en aquel momento creía pintar no le estaba quedando como él quería, y la tristeza que aquella macabra frustración le provocaba no le dejaba sentir ni el rugido de su estómago vacío. Llevaba ya mucho tiempo trabajando en aquella postrera obra, y sabía que no podía decepcionar. - ¡Majadero! – gritó el celador echando espuma por la boca - ¡Trabaja de una vez, o vive Dios que te queda poco para la tumba! [Continuará]

“Llegó al estreno de Juan José sangrando: alguien le había atizado un par de bastonazos en la cabeza. Era vanidoso, informal, ilógico, esquivo y cordial. Era la juventud.” – Eduardo Zamacois, sobre Joaquín Dicenta

Joaquín Dicenta Joaquín Dicenta

Taberna “La Estufa”, Madrid, año 1884

Al fin, el joven tiró el vaso al suelo de un manotazo, recogió sus apuntes, y se levantó de su silla. El vidrio del recipiente estalló en mil pedazos al chocar, pero el bullicio y la embriaguez de clientes y taberneros impidieron que nadie pudiera acaso reparar en la incidencia. Las hojas del papel emborronado y manchado de vino que ahora estrechaba contra su pecho guardaban con celo su trabajo de los últimos días: poco más que unos cuantos versos desacompasados que ya había planeado titular “Prometeo”; pero que ocultaban en su seno una revelación, que aunque desde luego era por muchos sospechada, en el momento de su publicación habría de desencadenar un pequeño terremoto en la vida del bilbilitano. Según rezaban aquellas atrevidas y todavía jóvenes estrofas, Joaquín Dicenta se declaraba a sí mismo como ateo. Y si a esto le sumamos un matrimonio frustrado, unas tormentosas relaciones con una bailaora gitana llamada Amparo de Triana, y su consabida afición por la bebida y los tugurios, podemos hacernos una idea del modo en el que la sociedad casi al completó acabó por marginar al poeta. Así, siguieron en la vida del autor años de sombras y rincones, de escasas monedas, de frecuentar “La Estufa” y otros antros sin nombre, de peleas y de trifulcas: hay quien dice que una noche le cortó las melenas al mismo Valle-Inclán, teniendo este que afeitarse el cráneo para disimular el estropicio; hay quien dice que pasó algún tiempo secuestrado por no pagar sus deudas; y también hay quien dice que llegó a rondar su mente la idea del suicidio. De aquellos años oscuros solo sobresalieron el estreno de su primer drama bajo la protección de Manuel Tamayo, y la fundación de la Sociedad de Autores junto a Ruperto Chapí. Sin embargo, cuando parecía que ya nada sacaría al bilbilitano de sus penurias, y que estaría abocado a morir en el olvido, una luz se encendió en su mundo tras el fulgurante estreno de “Juan José”, una obra teatral de denuncia social que rápidamente habría de convertirse en el mayor de sus éxitos, en la escena más representada en España antes de la Guerra Civil, y también en su tabla de salvación. A resultas de aquello, no tardó en ser homenajeado por todas las personalidades que apenas hacía unos meses le denostaban. Poco después fue nombrado director de la revista “Germinal”, un boletín literario de contenido político que aglutinaba entre sus autores a un extenso elenco de republicanos y anticlericales de los que se hacían llamar “Gente nueva”: Nicolás Salmerón, Ernesto Bark, Jurado de la Parra… y no mucho más tarde, Ramiro de Maeztu, Jacinto Benavente, Pío Baroja, e incluso el propio Valle-Inclán. El que nunca perdonó al bilbilitano por su truculenta trayectoria vital fue Julio Camba, su gran adversario y autor de numerosos textos en su contra, y también Unamuno y Azorín hicieron varias veces referencia a su afición por los bajos fondos. Nada de aquello le impidió convertirse más pronto que tarde en el flamante director del diario republicano más importante de su época, “El País”. Allí, en la cima de su éxito, fue donde a Joaquín Dicenta le asaltó la enfermedad, y tan aprisa como suele suceder en estos casos, la muerte se alzó como su ineludible destino. Entonces decidió que marcharía a pasar sus últimos días a Alicante, allí donde había transcurrido su infancia. Pero antes de abandonar para siempre Madrid, antes de encaminar sus pasos al mar, no pudo dejar de visitar una última vez “La Estufa”, y pararse a contemplar aquel solitario rincón del fondo, donde unos agujeros en la pared daban constancia de uno de los últimos tiroteos.

“Tan prisionero se es con una cadena amarrada al pie como con una corona sobre la cabeza.” – Joaquín Dicenta

Taberna “La Estufa”, Madrid, año 1884

Sentado en una mesa de madera rancia, sita al fondo del establecimiento, un joven contemplaba con los ojos vidriosos los agujeros de bala que mellaban la sucia pared junto a un rincón. Aquel hombre de bigotes arrogantes y tupé picudo se llamaba Joaquín Dicenta, y desde hacía unos meses se había convertido, tal vez compartiendo el honor con su buen amigo Manuel Paso, en el cliente más leal de aquel pútrido tabernáculo. En “La Estufa” se daban cita cada noche y cada día toda suerte de alcohólicos desahuciados, de fracasados reincidentes y de marginados sin otro infierno en el que caerse muertos. Sin embargo, por otro lado, servía también de “sancta sanctorum” para un nutrido grupo de intelectuales con barba y chaqueta ceñida, de aquellos que comulgaban mucho más con el socialismo utópico o con el Krausismo que con el pan bendito, y de los que nunca nombraban en vano el nombre de Francisco Giner de los Ríos. Unos y otros se mezclaban en la penumbra arrullados por el vino, y lo cierto es que gran parte se identificaba con una y otra calaña al mismo tiempo. Aquel era el caso de Joaquín Dicenta, quien había acabado en tales círculos tras su expulsión de la Academia de Artillería de Segovia por bohemio, borracho y mujeriego; pero también por sus ideales demócratas y republicanos, por sus colaboraciones en el periódico “El Liberal”, por sus poemas en la revista “Edén”, y por sus infructuosos intentos de estudiar Derecho. Y aquella noche de invierno, que en los arrabales parecía siempre más frío y menos compasivo que en las grandes casas, el joven, medio ebrio y poco dormido, con las ropas manchadas de lo que esperaba que no fuese más que barro, parecía incapaz de apartar la mirada de unos boquetes que, discretos, daban fe de algún tiroteo en el recodo más íntimo del local. ¿Acaso estaba llorando? Joaquín Dicenta había nacido en Calatayud por pura casualidad, pues quiso el destino que su madre se pusiese de parto a mitad de camino entre Alicante y Vitoria. No demasiado después, a su padre lo llamarían a filas para ver si al final Carlos sí o Carlos no, y con la duda todavía en el aire, un disparo le alcanzó en la cabeza y le robó el juicio en un suspiro. Desde entonces lo llamaron “majareta”, pero su esposa, desoyendo a todos, se negó a internarlo en un sanatorio. Al contrario, se lo llevó de la mano a casa, a Alicante, y allí siguió viviendo la familia haciendo como si nada grave hubiese pasado. Así son a veces las cosas. Sin embargo, aquel hijo que, hacía no tantas cosechas, había llegado al mundo a la vera del Jalón, crecía tratando de admirar a un hombre que de repente no sabía ni empuñar el tenedor, ni por qué se mojaba cuando llovía, y que a veces más que hablar, parecía que balara como las ovejas. Con el tiempo, aquel hombre fue olvidando hasta los rostros más cercanos, hasta las voces más sentidas, y al final, murió sin recordar siquiera su propio nombre. Al final fue Carlos no, pero lo cierto es que eso muy poco le importaba al joven que, con los ojos rebosando casi tanto como el vaso, no podía apartar la mirada de unos agujeros de bala que mellaban la sucia pared junto a un rincón. [Continuará]

“Jamás he visto encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza. Las mujeres se dejan matar delante de la brecha. Es preciso organizar un asalto por cada casa. El sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras. Es una guerra que horroriza.” – Mariscal Jean Lannes

Calle de las Armas, número 77, Zaragoza, 19 de febrero del año 1809

Ya no quedan carne fresca ni legumbres. Con las cuatro raspas de bacalao que restan y con el trigo molido no podremos alimentar por mucho más a los hombres; a los pocos que aún respiran, sería mejor que dijera, pues rebosan ya los cadáveres sobre la tierra, y el tifus empieza a cobrarse ya más vidas que las balas. ¡Vive Dios! Si al mismo José de Palafox ha alcanzado ya la enfermedad, que parece que la hayan inventado esos franceses con sus malas artes. Quién habría de decirme a mí que acabarían así las cosas, después de los lances de Villafeliche, y de Plasencia, y de Fontellas, y de Alfaro… No serían aquellos bastardos con la boca llena de arena. ¡Comandante de batallón de guardias valonas…! ¡Cuartel‑Maestre General del Ejército de Aragón…! Qué ridículos suenan ahora aquellos honores, ¿verdad amigo?, cuando no huelo más que a carne podrida; y de poco creo que le sirvan a mi alma cuando haya de tocar a las puertas de San Pedro. No es bueno decirlo en alto, pues aún hay quien guarda la esperanza, y líbreme a mí el Señor de ser quien con sus palabras la quiebre, pero el fin se acerca; y no digo el mío, que ese ya está sentenciado, sino el de esta Zaragoza. Y Lannes lo sabe, y hoy los gritos de esos perros se escuchan más crueles que nunca. ¿No lo sientes en el viento? Se han dado cuenta de que ya la presa es suya. Tal vez lo fuese desde Tudela… Mal día fue aquel, amigo, te lo digo yo que estuve allí; y si uno hubiese mirado entonces a su alrededor con ojos sabios, que no digo que lo sean los míos, que de facto no lo hicieron, ya podría haber anticipado lo que hoy nos sobreviene. Y si algo me duele ahora te digo que no son estas heridas, que el dolor de lo físico a nadie puede preocuparle más allá de su terrena condición, sino las vidas de los muchos que me siguieron en la salida del Arrabal, y en la resistencia del ataque general francés, pero sobretodo en el convento de Trinitarios de Campo del Sepulcro, que aquella carnicería no fue plato de buen gusto, si bien del otro lado no quedaron tampoco mejor parados… ¡Maldita sea si no hace más que veinte días de todo aquello! ¿Qué será ahora de sus almas? Al menos, si hay justicia, y si no se secan de esta vez todas las lenguas que puedan narrar su hazaña, su sacrificio habrá de ser por siempre recordado aunque fuese yermo y sin beneficio. ¿Sabes? En realidad yo solo cumplía órdenes. Lo hice hasta el último momento. José de Palafox me dijo, hazte cargo de la defensa del Arrabal, y qué iba a hacer yo si no que obedecerle y dar mi postrero aliento por batallar cada palmo. ¿No es acaso lo que merecen las memorias de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los niños que han dado su vida por esta ciudad? Mas esta vez no me ha querido acompañar la fortuna, y no me quejo, pues de esa suerte creo yo que ya no queda para los nacidos al Sur de los Pirineos. En fin, que como ya he dicho antes, que sean heredados mis bienes por mis buenos hijos, Bernardo, Manuel y María Pilar, que a mí bajo tierra de bien poco me habrían de valer. - Así sea.

“La expedición a España deriva de la debilidad militar del estado vecino, la complacencia de los soberanos españoles, la presión de los fabricantes franceses, […], y por fin, para remate y para ocultar ciertos cálculos sucios, de los designios de Dios.” – Jean R. Aymes

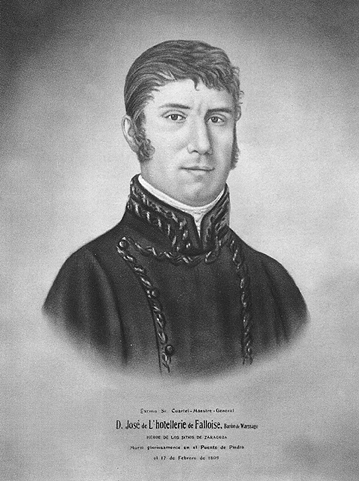

Barón de Warsage Barón de Warsage

Villafeliche, 25 de junio del año 1808

Aupado sobre una colina terrosa, no muy lejos del curso del Jiloca, José de L’Hotellerie Fernández de Heredia, más conocido como el Barón de Warsage, trataba de recuperar el aliento tras la última escaramuza contra los ejércitos franceses. A su alrededor, las siluetas de más de dos centenares de molinos se recortaban contra el viento. Por el momento, aquellas vetustas aspas seguían girando a su favor, pero dependería de su aptitud y de su coraje que pudieran seguir haciéndolo en el futuro. Aquel hombre de alborotadas patillas, que para entonces pasaba ya en tres inviernos del medio siglo, había nacido en Calatayud del vientre de Doña María Ana, la flamante esposa de Don Rolando José Augusto, un Coronel de Caballería de las Guardias Valonas. Allí mismo había sido también bautizado el retoño en la Insigne Iglesia Mayor Colegial, y en la del Santo Sepulcro descansan aún hoy día los restos de sus padres. Siendo todavía muy joven, y siguiendo los pasos de su progenitor, el bilbilitano ingresó también en las Guardias Valonas, en las que rápidamente fue ascendiendo de rango; desde segundo teniente de Granaderos del Regimiento de Infantería, hasta capitán de las Guardias a la altura de 1803. Aquel nombramiento le alcanzó en la misma localidad de Calatayud, siendo ya marido de la hija del Barón de la Barre, Doña Josefa Ignacia Pechamán. Así las cosas, llegó para todos el tormentoso año de 1808. Las tropas napoleónicas ya ocupaban el Norte de España fruto del tratado de Fontainebleau, marzo se alzó con el motín de Aranjuez, y no mucho después las sublevaciones contra el poder francés comenzaron a brotar de entre las clases populares, especialmente a partir del célebre 2 de mayo. A continuación llegarían desde Bayona las abdicaciones de Carlos IV y su hijo, Fernando VII, en favor de Napoleón, quien instalaría en el trono a su propio hermano, José Bonaparte. Mientras tanto, los aires de rebelión seguían extendiéndose a marchas forzadas por toda la península, y no tardaron en alcanzar Zaragoza, donde ya para el 26 de mayo José de Palafox asumía a todos los efectos el mando de los sublevados. De este modo, la guerra llegaba sin más remilgos a las inmediaciones de la capital aragonesa; y Calatayud, desde luego, no pudo quedar al margen de las hostilidades. Allí, José de L’Hotellerie Fernández de Heredia fue nombrado inmediatamente caudillo, y por orden del propio Palafox, encargado de organizar una fuerte columna de hombres que recibiría el nombre de “brigada de vanguardia del ejército de Aragón”. El citado cuerpo llegó a aglutinar hasta dos mil hombres, agrupados en tres batallones, si bien apenas contaba con fusiles, pólvora o munición. Operando desde Calatayud, sus misiones serían mantener libres las comunicaciones de la región con Madrid, defender los valles del Jiloca y del Jalón, y muy especialmente, salvaguardar de los ataques franceses la localidad de Villafeliche. Aquel pueblo resultaba sin lugar a dudas de un interés estratégico fundamental para ambos bandos, pues albergaba en su seno las Reales Fábricas de Pólvora, un vasto complejo de molinos polvoreros de la mejor calidad que abastecían regularmente a los cañones que defendían Zaragoza. Por eso mismo, aquel caluroso 25 de junio las desgarradas ropas del Barón de Warsage rezumaban sudor, y sus ojos se clavaban anhelantes en las frescas aguas del Jiloca. Apenas había tenido tiempo de descansar tras la fallida escaramuza de Épila, donde había combatido codo con codo junto al mismo José de Palafox, quien a la sazón, había abandonado la capital mientras esta era sitiada. Ahora, en Villafeliche los franceses habían vuelto a golpear con dureza, y la batalla se había cobrado ya muchas más vidas de las que el Barón disponía para sacrificar. Pero aun así, gracias al bilbilitano, al menos por el momento la artillería zaragozana podría seguir atronando orgullosa contra el ejército invasor. [Continuará]

“Yo estaba tan traspasada de pesar, que no podía hablar del corrimiento que aquellos señores me hacían; y el triste de mi hijo dezia "decid a mi señora doña Theresa que no me haga echar, que agora saldrá mi ánima para el cielo.” – Leonor López de Córdoba

Alcázar de los Reyes Cristianos, Córdoba Alcázar de los Reyes Cristianos, Córdoba

Córdoba, en una notaría, alrededor del año 1413

Muerto el Rey, y a pesar de la esperanza que la noticia de su fallecimiento había hecho brotar en el corazón de Leonor, las cosas no habían mejorado mucho para ella ni para su familia. La mujer y su marido continuaron pasando relativas penurias junto al Guadalquivir, y a los pocos meses de haber enterrado al monarca, su hijo primogénito, aquel al que habían concebido entre barrotes y al que habían bautizado como Juan Fernández de Hinestrosa, enfermó gravemente de peste y acabó falleciendo al abrigo de una noche. Mientras tanto, en el trono se sentaba Catalina de Lancáster, la viuda del difunto Rey, pues su heredero natural, el que sería Juan II de Castilla, era todavía menor de edad. En la figura de esta mujer de accesible carácter atisbó entonces Leonor un camino para recuperar la que aún consideraba como su legítima posición, de modo que sin más miramientos inició los pasos para un progresivo acercamiento a la regente. En aquella ocasión sus esfuerzos no fueron en balde, y tras sucesivos encuentros y audiencias, Catalina de Lancáster comenzó a empatizar con la bilbilitana, y a depositar cada vez más en ella las gracias de su confianza. Tanto fue así, que acabó por nombrarla su camarera mayor, y algún tiempo más tarde, su propia valida. Su impronta y su influencia se situaron entonces en la cima del Reino, sus opiniones por encima de las de grandes nobles y prelados, su fortuna se engrosó como nunca antes, y sus enemigos, como suele suceder siempre en estos casos, se multiplicaron de un día para el siguiente. Uno de estos detractores que súbitamente brotaron de entre la principalía fue el entonces infante Fernando de Antequera, más tarde Fernando I de Aragón, quien no tardó en percibir como una amenaza el excesivo poder que Leonor había amasado. No obstante, la oposición más contundente habría de llegarle de otra mujer a la que otrora había tenido por amiga, llamada Inés de Torres, y que ahora se mostraba celosa y envidiaba la posición que Leonor había alcanzado. Así pues, Inés de Torres comenzó a intrigar en contra de la bilbilitana, a socavar la voluntad de la Reina apuntando hacia sus propios intereses, sin cejar en sus calumnias hasta que en el curso del año 1412 consiguió usurpar su posición y hacer que a Leonor le retiraran todos sus cargos, y la desterrasen a Córdoba bajo pena de hoguera en caso de acercarse a la corte. De este modo, sus tiempos de honor y gloria habían vuelto a terminar con brusquedad, y esta vez lo harían para siempre. Sin embargo, antes de acabar por sucumbir a la oscuridad, antes de quedar viuda y arrinconada, Leonor López de Córdoba acudió junto a su marido a un notario de la ciudad de San Acisclo. Allí, sentada sobre un butacón quejicoso, tomó entre sus dedos una pluma de ganso de esas que solían gastar los hombres de posibles, la sumergió con decisión en un frasco de tinta negra, y blandiendo con garbo la muñeca comenzó a escribir: “Sepan cuantos esta escriptura vieren…”. A aquella tradicional fórmula le siguieron trazo a trazo las nueve páginas de un relato que por mucho tiempo se guardó hasta perderse en el convento de San Pablo, que luego se encontró copiado en la Biblioteca Colombina de Sevilla, y que con sus enrevesadas líneas habría de colocar en la Historia a la bilbilitana que firmaba.

“Me casó mi padre de siete años con Ruy Gutiérrez de Henestrosa, hijo de Juan Ferrández de Henestrosa, camarero mayor del señor rey don Pedro y su Chanziller mayor del sello de la puridad.” – Leonor López de Córdoba

Leonor López de Córdoba Leonor López de Córdoba

Sevilla, principios del año 1369 Una tarde de invierno, el padre de Leonor – Martín López de Córdoba – regresó a su casa con una gran sonrisa entre los labios: aquel día tocaban buenas noticias. La pequeña, que contaba con poco más de seis años de edad, salió corriendo a recibirlo a la puerta. Entonces el hombre la tomó entre sus brazos, la alzó en volandas y la apretó contra su pecho como si de un tesoro se tratase. El motivo de la alegría no era otro que el siguiente: Martín acababa de concertar el matrimonio de Leonor con Ruy Gutiérrez de Hinestrosa, el hijo del gran privado del Rey Pedro I de Castilla; o lo que es lo mismo, un partido extraordinario que sin duda realzaría la posición de la noble familia. A todo esto, aquella niña de nariz puntiaguda había nacido en la casa que el mismo monarca ostentaba en Calatayud, y a quien su padre servía como mayordomo y maestre de las órdenes de Calatrava y Alcántara. Su madre, por su parte, también era de alta cuna, y nada menos que sobrina del anterior Rey Alfonso XI de Castilla. Sin embargo, mientras Martín se relamía ya pensando en la gran merced que aquel enlace habría de hacerle, fue a llegar a sus oídos una revelación que por fuerza hubo de helarle la sangre en el interior; y es que Enrique de Trastámara, el hermanastro bastardo de Pedro I, que ya durante largos años le había disputado a este la soberanía, había acabado por matar al monarca a puñaladas frente al castillo de Montiel. Las familias de Leonor y de su reciente prometido habían sido de las pocas nobles que durante el conflicto se habían mantenido fieles al bando petrista, y la al parecer definitiva derrota de su adalid las dejaba ahora al borde del abismo. Así, y tal y como Martín se había temido desde un principio, el bastardo se coronó como Enrique II de Castilla, los de Córdoba y de Hinestrosa perdieron rápidamente toda su influencia, y una vez consolidado el poder del nuevo Rey las represalias se comenzaron a suceder. Finalmente, en 1371 Martín fue ajusticiado en la plaza de San Francisco de Sevilla, y Leonor encarcelada junto a su todavía prometido en las Ataranzas Reales de la misma ciudad. Allí les esperarían largos años entre barrotes, durante los cuales se acabó por celebrar su matrimonio, que llegado el día habría de dar como fruto tres hijos y una hija. No obstante, llegado el año de 1379, cuando marido y mujer ya pensaban que habrían de pasar sus vidas enteras a la sombra, Enrique II se alzó con una nueva resolución. Aquel hombre, que tras sus virulentos inicios había comenzado a perfilarse como un Rey justo, había decidido ahora poner a ambos en libertad a cambio de incautarse gran parte de los bienes familiares. El matrimonio se trasladó entonces a Córdoba, donde los acogió una tía de Leonor, y allí pasaron una oscura temporada malviviendo y sufriendo jornada tras jornada las humillaciones de los nobles fieles al monarca. Aquella familia parecía haber perdido ya toda su vieja impronta y su poder, y su linaje parecía destinado al anonimato, pero cuando más negro pintaba todo, no mucho después de haberse consumado su recién estrenada libertad, una esperanzadora noticia resonó con estrépito por todo lo ancho de Castilla: el Rey había muerto. [Continuará]

“No soy yo poeta, no me consideraría digno de tal honor, si el Rey de España Felipe no me hubiera coronado con la diadema de laurel.” – Antonio Serón

o

Puerto de Argel Puerto de Argel

Lérida, año 1562

[…] Cada vez que Antonio Serón se sentaba a la orilla del Segre, pensaba que aquella agua que sus ojos contemplaban habría de acabar en el Ebro, y que la del Ebro por fuerza habría de llegar al Mediterráneo, y en el Mediterráneo era donde flotaban sus más intensos recuerdos de juventud. Desde su cátedra de Retórica en la Universidad, lejanos parecían los tiempos en los que había surcado las olas sin llegar nunca a blandir la espada, pero por siglos que pasaran jamás podría olvidar la sensación de alivio que había sentido el día en el que una galera veneciana le había traído de vuelta a España. Entonces había encaminado sus pasos hacia su ciudad natal, con el afán de encontrar en Calatayud la paz que tanto extrañaba en su vida; y para ello, debió pensar, qué mejor forma que ordenarse sacerdote. Sin embargo, muy lejos de sus pretensiones, la vida clerical no tardó en granjearle un nuevo sobresalto, pues a raíz de una gresca de poca enjundia fue a enemistarse con el cura de Borja, y este, con el afán de deshacerse de él, le denunció por hereje y hechicero. A resultas de aquello, Antonio Serón pasó unas semanas compartiendo la letrina de un presidio, y cuando al fin fue puesto en libertad se encontró condenado a destierro de la región. Así pues, no le quedó más remedio que abandonar por tercera vez su patria y emprender un nuevo viaje, esta vez sin destino programado. De camino en posada y de venta en burro, el hombre fue recorriendo España y dando al fin a su intelecto la oportunidad de curtirse en aquella materia que ya largo tiempo atrás, como alumno del Estudio General, le había cautivado: la poesía. Así fue desarrollando su obra, la misma que acabaría por hacerle célebre, mientras se ganaba el sustento dando clases de literatura y retórica. A lo largo de los años fueron muchas las tierras que pudieron disfrutar de sus poemas, silvas y elegías: Tortosa, Valencia, Castilla, Galicia, donde pasó algunos meses instalado en Tuy, Andalucía, donde se detuvo por un tiempo en Lebrija, Alcalá de Henares, y finalmente, cumplida ya su sentencia, de nuevo Calatayud. Para entonces el monarca Felipe II ya lo había coronado como poeta laureado, su fama era conocida en todo el Reino, y más pronto que tarde fue también nombrado grande de su ciudad. Después de aquello aún le esperarían las Universidades de Zaragoza, Huesca, y por último Lérida, donde su historia se pierde en el tiempo y donde se piensa que el bilbilitano acabó sus días. “Sólo llevas estrechamente abrazada a tu corazón ardiente tu dulce Aragonia, y la hermosa Cintia.” – Antonio Serón  La Jornada de Argel La Jornada de Argel Puerto de Argel, 23 de octubre del año 1541 […] Con las rodillas todavía temblando y la boca impregnada por el sabor del salitre, Antonio Serón dedicó una timorata mirada a su alrededor, y el panorama que sus ojos encontraron se alzó entonces angustioso y desolador: los hombres que habían conseguido desembarcar corrían huyendo de las balas otomanas, las galeras que se habían mantenido a flote zarpaban a la desesperada, y cubriendo el suelo yacían por docenas los cadáveres cristianos. Aquella batalla, que acabaría conociéndose como “La Jornada de Argel”, había acabado de forma desastrosa. A todo esto, aquel hombre de tez oscura seguía sosteniendo pertinazmente su arcabuz, y poco después de sus labios se escapó un grito en una lengua que Antonio Serón no entendía, pero que a todas luces sonaba a amenaza. En cualquier caso, poco importaba el mensaje, pues antes de que el joven tuviese tiempo de idear una respuesta, algo le golpeó en la nuca y perdió el conocimiento. Cuando despertó apenas se sentía capaz de enfocar la vista, y un agudo dolor le hacía palpitar la parte posterior del cráneo; pero aun así, no tardó en ser consciente de que sendas cadenas le aprisionaban manos y pies, y de que su cuerpo se agitaba al son de un barco en mitad del mar. No era el único español, ni mucho menos, en su misma situación, y no hubo de pasar mucho tiempo hasta que un muchacho tuerto que se retorcía postrado sobre la cubierta le dijera a Antonio Serón que los estaban llevando a Constantinopla. Tras el desembarco los acontecimientos se sucedieron a gran velocidad, y el aún reciente golpe en la cabeza hacía que el joven lo perdiese todo entre la niebla, de modo que apenas fue consciente de los pasos que lo llevaron a verse aupado a una plataforma, en el centro de una plaza repleta de turcos rasgándose las gargantas; ni tampoco de cómo después, sin apenas haber podido respirar el aroma del ayran, había sido vendido como esclavo doméstico a un alto cargo de la ciudad. Así pues, en la mansión de este se vio abocado a servir durante largos meses, fregando de rodillas hasta el último rincón, cargando mercancías escaleras arriba y recibiendo cada no demasiado las ácidas caricias del látigo de mano; y cuando pensaba que ya nada podría rescatarlo de aquella fatídica rutina, y que acabaría sus días privado de toda libertad, una de las esposas de su amo, que ya alguna vez le había acariciado las espaldas, apareció en su alcoba y le llevó en secreta oscuridad hasta su cama. A aquel furtivo encuentro le siguieron otros muchos, siempre en silencio y siempre lejos de los ojos del señor de la casa, que de haberse enterado no hubiese dudado en colgar a ambos de la misma rama. Así siguieron las cosas para Antonio Serón, entre besos y miseria, hasta que una noche veraniega la misteriosa mujer, en vez de guiarle hasta su lecho, le acompañó a hurtadillas al puerto y le pagó el pasaje en una galera veneciana con rumbo a España. [Continuará] |

Bilbilitanos en la HistoriaSerie de artículos novelados sobre la vida de diversos personajes nacidos o ligados a Calatayud y su participación en el curso de la Historia. Fechas

Septiembre 2015

Personajes

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS